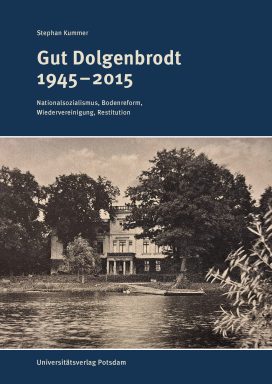

Als Eberhard Specht (1915–2015) im April 2015 den Urteilsspruch des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vernahm, dass er für das ihm widerfahrende Unrecht entschädigt werden muss, endete ein 70 Jahre andauernder Eigentumsstreit. Im hohen Alter von 99 Jahren wurde der ehemalige Gutsbesitzer Specht erneut zum rechtmäßigen Eigentümer des Gutes Dolgenbrodt, gelegen im gleichnamigen Ort im Landkreis Dahme-Spreewald. Drei historische Zäsuren waren für Spechts Schicksal von Bedeutung: der Nationalsozialismus (1933–1945), die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) (1945–1946) sowie die deutsche Wiedervereinigung (1990).

Die Dissertation verfolgt das Ziel, den 70 Jahre andauernden Rechtsstreit Eberhard Spechts um das Gut Dolgenbrodt zu untersuchen. Von 1945 bis 1990 wurden seitens der Nationalsozialisten, der Sowjetunion sowie der DDR historische Fakten geschaffen, die Specht seinen Anspruch auf die Länderei verwehrten. Erst die Herstellung der deutschen Einheit veränderte die juristische Ausgangssituation für Specht und eine Vielzahl weiterer Betroffener. Die Hoffnung auf Wiedergutmachung bekam rechtlich neuen Boden.

Den Schwerpunkt der Untersuchung bilden die nach der deutschen Wiedervereinigung durch Specht initiierten Gerichtsverfahren zwischen 1991 und 2015. Mehrere Verhandlungen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren führten u. a. am Verwaltungsgericht (VG) in Cottbus zunächst zu dem Ergebnis, dass Eberhard Spechts Rückübertragungsgesuche auf das Gut Dolgenbrodt abgewiesen wurden. Die historischen Fakten, welche zu dem Schicksal der Familie Specht führten, fanden keine Beachtung. Selbst die Authentizität von Archivalien wurde im Verfahrensverlauf seitens der rechtsprechenden Organe und beklagten Gemeinde angezweifelt.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur juristischen Aufarbeitung von NS-Unrecht in den beiden deutschen Staaten nach Kriegsende und in der Nachwendezeit.

Nationalsozialismus, Bodenreform, Wiedervereinigung, Restitution

ISBN: 978-3-86956-587-3

355 Seiten, Paperback

Erscheinungsjahr 2025

23,50 €

NEU!Nicht steuerbarer Umsatz entsprechend § 1 (1) UStG in Verbindung mit § 2 (3) UStG a.F. Die Universität Potsdam bildet im Rahmen dieser Leistungserbringung keinen Betrieb gewerblicher Art entsprechend § 1 (1) Nr. 6 bzw. § 4 KStG. Im Fall der nachträglichen Einstufung als Betrieb gewerblicher Art behalten wir uns das Recht vor, die Umsatzsteuer ergänzend in Rechnung zu stellen. zzgl. Versandkosten

Als Eberhard Specht (1915–2015) im April 2015 den Urteilsspruch des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vernahm, dass er für das ihm widerfahrende Unrecht entschädigt werden muss, endete ein 70 Jahre andauernder Eigentumsstreit. Im hohen Alter von 99 Jahren wurde der ehemalige Gutsbesitzer Specht erneut zum rechtmäßigen Eigentümer des Gutes Dolgenbrodt, gelegen im gleichnamigen Ort im Landkreis Dahme-Spreewald. Drei historische Zäsuren waren für Spechts Schicksal von Bedeutung: der Nationalsozialismus (1933–1945), die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) (1945–1946) sowie die deutsche Wiedervereinigung (1990).

Die Dissertation verfolgt das Ziel, den 70 Jahre andauernden Rechtsstreit Eberhard Spechts um das Gut Dolgenbrodt zu untersuchen. Von 1945 bis 1990 wurden seitens der Nationalsozialisten, der Sowjetunion sowie der DDR historische Fakten geschaffen, die Specht seinen Anspruch auf die Länderei verwehrten. Erst die Herstellung der deutschen Einheit veränderte die juristische Ausgangssituation für Specht und eine Vielzahl weiterer Betroffener. Die Hoffnung auf Wiedergutmachung bekam rechtlich neuen Boden.

Den Schwerpunkt der Untersuchung bilden die nach der deutschen Wiedervereinigung durch Specht initiierten Gerichtsverfahren zwischen 1991 und 2015. Mehrere Verhandlungen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren führten u. a. am Verwaltungsgericht (VG) in Cottbus zunächst zu dem Ergebnis, dass Eberhard Spechts Rückübertragungsgesuche auf das Gut Dolgenbrodt abgewiesen wurden. Die historischen Fakten, welche zu dem Schicksal der Familie Specht führten, fanden keine Beachtung. Selbst die Authentizität von Archivalien wurde im Verfahrensverlauf seitens der rechtsprechenden Organe und beklagten Gemeinde angezweifelt.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur juristischen Aufarbeitung von NS-Unrecht in den beiden deutschen Staaten nach Kriegsende und in der Nachwendezeit.

Das könnte Sie auch interessieren

-

2025

2025Carmen Götz, Leopoldo C. Baratto, Andreas W. Daum, Bertrand Guest, Anne-Gaëlle Weber, Dagmar Hülsenberg, Józef Tomasz Juros, Ulrike Leitner, Markus Alexander Lenz, Qiyu Long, Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, Sandra Rebok, Ulrich Stottmeister, Michael Zeuske, Ottmar Ette, Hans-Heinz Emons, Hans-Henning Walter

Alexander von Humboldt im Netz ; 26 (2025) 50

44,50 €Nicht steuerbarer Umsatz entsprechend § 1 (1) UStG in Verbindung mit § 2 (3) UStG a.F. Die Universität Potsdam bildet im Rahmen dieser Leistungserbringung keinen Betrieb gewerblicher Art entsprechend § 1 (1) Nr. 6 bzw. § 4 KStG. Im Fall der nachträglichen Einstufung als Betrieb gewerblicher Art behalten wir uns das Recht vor, die Umsatzsteuer ergänzend in Rechnung zu stellen.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb -

2023

2023Amanda Potter, Hunter Gardner, Margaret Toscano, Frances Foster, Helen Lovatt, Anise K. Strong, Connie Skibinski, Javier Martínez Jiménez, Lisa Maurice

thersites 17

Nicht steuerbarer Umsatz entsprechend § 1 (1) UStG in Verbindung mit § 2 (3) UStG a.F. Die Universität Potsdam bildet im Rahmen dieser Leistungserbringung keinen Betrieb gewerblicher Art entsprechend § 1 (1) Nr. 6 bzw. § 4 KStG. Im Fall der nachträglichen Einstufung als Betrieb gewerblicher Art behalten wir uns das Recht vor, die Umsatzsteuer ergänzend in Rechnung zu stellen.

Weiterlesen -

2021

2021Ingo Juchler, Ladina Ambauen, Maren Arnold, Christian Becker, Mohamed Chaker Chahrour, Edis Destanovic, Alexandra Fretter, Marc Geißler, Moritz Habl, Sandra Hoffmann, Lena Christine Jurkatis, Bernhard Keitel, Nikolai Losensky, Christian Mrowietz, Dominic Nadol, Asja Naumann, Imke Ockenga, Anne Pohlandt, Tobias Pürschel, Michelle Recktenwald, Roswitha Stephan, Johannes Tuchel, Christina Weinkamp, Christian Weiß, Ole Wiecking, Patricia Wockenfuß, Nora Lina Zalitatsch

Mildred Harnack und die Rote Kapelle in Berlin

10,50 €Nicht steuerbarer Umsatz entsprechend § 1 (1) UStG in Verbindung mit § 2 (3) UStG a.F. Die Universität Potsdam bildet im Rahmen dieser Leistungserbringung keinen Betrieb gewerblicher Art entsprechend § 1 (1) Nr. 6 bzw. § 4 KStG. Im Fall der nachträglichen Einstufung als Betrieb gewerblicher Art behalten wir uns das Recht vor, die Umsatzsteuer ergänzend in Rechnung zu stellen.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb -

2006

2006Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit e.V.

Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit ; 10 (2006) 1

7,50 €Nicht steuerbarer Umsatz entsprechend § 1 (1) UStG in Verbindung mit § 2 (3) UStG a.F. Die Universität Potsdam bildet im Rahmen dieser Leistungserbringung keinen Betrieb gewerblicher Art entsprechend § 1 (1) Nr. 6 bzw. § 4 KStG. Im Fall der nachträglichen Einstufung als Betrieb gewerblicher Art behalten wir uns das Recht vor, die Umsatzsteuer ergänzend in Rechnung zu stellen.

zzgl. Versandkosten

In den Warenkorb

Verlag kompakt

Kontakt

Universitätsbibliothek Potsdam

Universitätsverlag

Am Neuen Palais 10

14476 Potsdam

verlag@uni-potsdam.de

0331 977-2094

0331 977-2292